“Carbon Capture”, solution miracle ou miroir aux alouettes ?

Face à l’urgence climatique et à la croissance exponentielle des émissions de CO2, les techniques de séquestration sont souvent présentées comme une solution incontournable. Mais elles restent chères, gourmandes en énergie, et décrites comme une excuse pour ne pas remettre en cause la production de GES.

Une condition sine qua non pour atteindre la neutralité carbone ?

Selon l’AIE, la séquestration du carbone est une pratique incontournable sur le chemin de la neutralité carbone. L’Agence internationale de l’énergie souligne que c’est quasiment la seule manière de décarboner la production du ciment, et sans doute la plus efficace pour le fer, l’acier et l’industrie chimique. La Commission Européenne, l’UNECE et plus naturellement les leaders du secteur de l’énergie partagent également ce point de vue. Selon IFP Energies nouvelles, 100 milliards de tonnes de CO2 devront être stockés d’ici 2050 pour rester dans l’objectif d’un réchauffement de 2°C. Une ambition considérable au regard des 40 millions de tonnes par an stockées aujourd’hui.

Un argument à double tranchant

A l’inverse, un mouvement d’opposition – ou au moins de prudence – s’est développé autour des technologies de capture du CO2. Il s’articule autour d’une idée principale : développer nos capacité de séquestration du CO2 serait une invitation à ne pas lutter en premier lieu contre nos émissions… The Verge explique que les projets de captation du carbone sont principalement adossés à des usines fossiles, par exemple pour allonger leur durée de vie. One Earth précise que les technologies de séquestration sont très gourmandes en énergie. Une des usines de capture les plus efficaces au monde – Sleipner en Norvège – aurait ainsi généré 25 fois plus de CO2 qu’elle n’en a capturé…

Une multitude d’options technologiques

La récupération des émissions de CO2 des procédés industriels est une idée simple. Sa réalisation, en revanche, s’appuie sur des technologies complexes. L’AIE en distingue 7 principales. Les deux plus utilisées sont l’absorption chimique, qui s’appuie sur la réaction du CO2 avec un solvant, et la séparation physique, qui peut mettre à profit les principes d’adsorption, d’absorption, de séparation cryogénique, de déshydratation ou de compression. L’oxy-combustion, la séparation membranaire, la boucle calcium, la boucle chimique ou la séparation directe complètent la gamme de solutions.

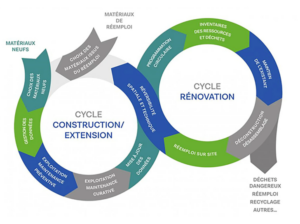

Les puits de carbone mis à contribution

Le dernier rapport du GIEC mentionne l’importance des puits de carbone naturels et artificiels pour lutter contre le changement climatique. Les premiers sont connus : il s’agit des océans et des forêts qui perdent aujourd’hui leur capacité à capter le CO2 et demandent la mise en place urgente d’une gestion raisonnée. Les seconds en sont encore au stade expérimental et envisagent de piéger le carbone dans des formations géologiques profondes, des dômes de sels ou d’anciens puits de pétrole. Ils peuvent également prendre la forme de solutions “basées sur la nature” comme les photobioréacteurs de CarbonWorks (issus d’un partenariat entre Suez et Fermentalg) qui s’appuient sur les propriétés des micro-algues pour capturer le CO2.

La “carbone capture” cherche son modèle économique

La séquestration du CO2, malgré ses belles promesses, coûte encore trop cher. Selon Wood Mackenzie, 68 projets ont déjà été abandonnés faute de rentabilité. Avec un coût oscillant entre 50 et 150€ la tonne quels que soient les procédés, la capture du carbone reste plus chère que le fameux prix du carbone des “droits à polluer” européens. L’AIE note cependant un certain nombre de pistes afin de réduire les coûts sur l’ensemble de la chaîne de valeur : la maturation technologique, les économies d’échelle, la digitalisation et l’optimisation des business models.

Carbfix, laboratoire islandais de “Direct Air capture”

Le projet ORCA est le résultat d’une collaboration entre Carbfix et l’entreprise Suisse Climeworks, spécialisée dans la “Direct Air capture”. Situé à côté de la centrale géothermique d’Hellisheiði, il aspire directement le CO2 contenu dans l’air avant de stocker dans le sol sous forme minérale. Le dispositif est capable de traiter 4000 tonnes de CO2 par an.

Une course aux start-up

Les promesses du secteur attirent un nombre important de nouveaux entrants et d’investisseurs. Les start-up Climeworks ou Carbon Engineering qui parient sur des technologies de “Direct Air Capture” ont chacune levé plus de 100M$ d’après Crunchbase. Plus récemment, Verdox – qui développe une technique électrochimique relativement sobre imaginée au MIT – a bénéficié d’un investissement de 80M$ incluant le fonds Breakthrough Energy Ventures dirigé par Bill Gates. Du côté d’Elon Musk, XPrize met 100M$ sur la table pour attirer les projets capables de traiter au moins 1000 tonnes de CO2 par an.

D’autres acteurs jouent la carte de la spécialisation. C’est le cas de Charm Industrial, qui développe un procédé de pyrolyse afin de transformer les déchets agricoles (ou n’importe quelle biomasse dont le traitement pourrait générer des émissions de CO2) en une sorte de liquide visqueux facile à stocker. C’est également le cas de Carbon Cure, qui injecte du CO2 dans le processus de fabrication du ciment. Ce dernier se transforme alors en carbonate de calcium et n’altère pas les propriétés du matériau final. Carbon Upcycling Technologies – accompagnée un temps par Leonard – ou Carbon Built utilisent le même type de procédé.

Article publié sur Construction21 France

consulter la source