Quelle place pour les matériaux de réemploi dans un monde industrialisé ?

Peut-on « massifier » le réemploi des matériaux sans perdre les qualités qui rendent cette pratique pertinente ? Jusqu’à quel point les logiques industrielles sont-elles adéquates pour penser le futur de ces pratiques prometteuses ? C’est à cette question que nous aimerions réfléchir dans ce court essai.

L’imaginaire industriel

L’expression « massifier » (et ses dérivés tels que « scale-up », « urban mining »…) renvoient à un imaginaire largement industriel.

Elles évoquent les prouesses de l’industrialisation et sa capacité à augmenter de façon exponentielle la production de biens de consommation. Si ce phénomène a pu être associé à une forme de progrès social et d’émancipation au cours de deux derniers siècles, il est important de rappeler qu’il a aussi engendré de lourdes contreparties : pression accrue sur les ressources naturelles, accélération de la destruction des écosystèmes, augmentation de la production de déchets et des émissions de gaz à effet de serre, etc (1).

Ainsi pourrait-on commencer en pointant le fait que la massification des biens de consommation – et son corollaire, l’industrialisation – font partie des causes profondes du problème environnemental auquel le réemploi, parmi une multitude d’autres pratiques, tente de répondre.

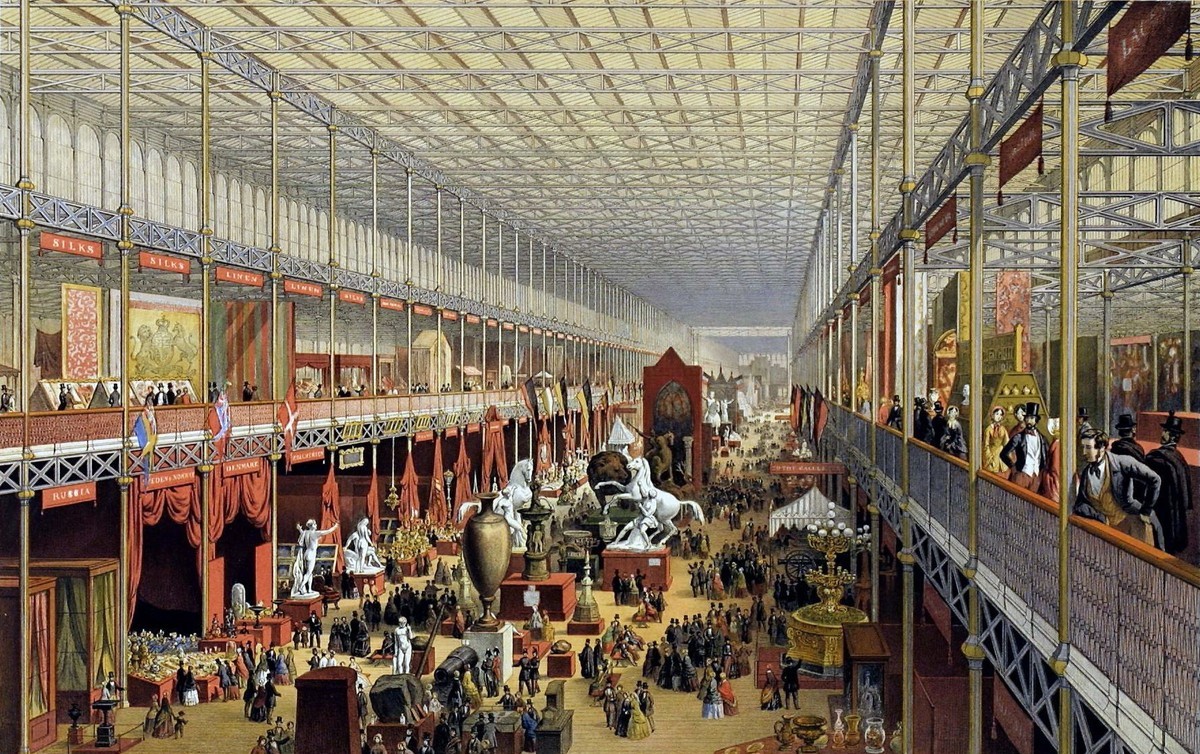

L’intérieur du Crystal Palace lors de l’exposition universelle de Londres, en 1851. L’événement est une célébration des succès de l’industrie : ses machines, ses procédés, ses produits… Incidemment, le Crystal Palace est aussi un exemple de réemploi intégral de bâtiment. D’abord érigé à Hyde Park, il a été racheté en 1854 par un certain Fuller qui l’a fait reconstruire à Sydenham (où il resté jusqu’à l’incendie de 1936 qui a signé sa disparition). Source : McNeven, J., The Foreign Department, viewed towards the transept, lithographie coloriée, 1851, Ackermann (imprimeur), collection du V&A (image dans le domaine public).

Il n’en reste pas moins que l’image de la massification est séduisante… Un gros coup de turbo pour accélérer le développement des pratiques de réemploi. Pourtant, à beaucoup d’égards, le réemploi des matériaux repose sur des logiques peu compatibles avec cette vision. Essayons de voir pourquoi.

Naissance des standards

Un facteur décisif dans l’expansion industrielle a été la standardisation. Bien que les logiques d’uniformisation et de sériation existent depuis des siècles, elles prennent une ampleur considérable avec l’avènement de l’industrie.

Un tournant significatif est celui de la réorganisation de la marine française sous la férule de Colbert au 18e siècle. Les pressions commerciales entre les grandes puissances nationales ont mené à un climat de guerre quasi permanente dans lequel les affrontements maritimes occupaient une place importante (2). Dès lors, la construction des navires devient, pour la France, une affaire d’État.

Prenant la place des artisans qui s’occupaient jusqu’alors de la construction navale, les ingénieurs perçoivent rapidement les avantages découlant d’une « certaine uniformité constructive : facilité des réparations éventuelles, interchangeabilité des pièces […]. Il fallait qu’un navire sorti des cales de Brest puisse être réparé sans difficulté à Lorient. (3) »

La suite de l’histoire est connue. La standardisation s’est progressivement appliquée à l’ensemble de la production industrielle, donnant lieu à une prolifération de standards.

La qualité évaluée à l’aune des standards

Les standards industriels n’assurent pas qu’une fonction technique (interopérabilité, compatibilité, etc.). Ils régissent aussi la façon dont s’apprécie la qualité des biens. En régime industriel, celle-ci est appréhendée sous l’angle de degré de conformité entre le bien et le set de caractéristiques qui le définit (4).

Ainsi, quand un entrepreneur passe commande pour un lot de matériaux neufs, c’est tout autant la matière constitutive de celui-ci qu’il achète que tous les dispositifs informationnels qui l’accompagnent (déclaration harmonisée des performances, garanties commerciales…). Ceux-ci permettent notamment d’établir que le lot en question répond aux exigences fixées pour son usage et, par extension, d’opérer le partage des responsabilités entre les différents intervenants (5).

Documenter les spécificités

Or les matériaux de construction de réemploi présentent généralement un caractère nettement plus spécifique. La majorité d’entre eux ne disposent pas automatiquement des dispositifs informationnels.

Même si, au moment de leur mise sur le marché, ils correspondaient à une description technique précise, le caractère aléatoire de leur usage et du passage du temps les ont progressivement éloignés de cette situation.

Mille et une formes d’usures, plus ou moins superficielles, les transforment en spécimens uniques. Telle surface plus exposée au soleil va davantage se décolorer qu’une partie plus ombragée. Tel ensemble de briques, en raison de son orientation, héberge une population de lichens qui altère subtilement la composition chimique de sa surface. Et ainsi de suite.

Un bel exemple de différenciation : l’arête de ces marches d’escalier en granit tend à s’user davantage aux zones de fortes fréquentations. Source : Rotor.

Ces spécificités demandent une approche capable de s’adapter à ces variations locales et ce tant dans le travail d’identification du potentiel des lots de matériaux (diagnostic) que lors de leur démontage soigneux, leur conditionnement et leur remise en œuvre.

Assez loin du travail à la chaîne répétitif, les travailleurs·euses qui interviennent tout au long de cette chaîne sont généralement confronté·es à une grande variété de situations.

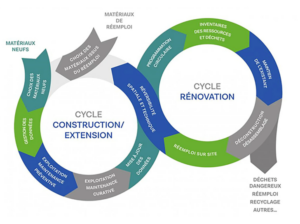

Les flux industriels

La logique industrielle classique est une affaire de flux (6). Ceux-ci découlent généralement d’un lieu clairement identifié (le site de production) avant de se subdiviser vers une multitude de sites d’utilisations, au gré des opérations logistiques et de leur passage successif auprès des importateurs, grossistes, négociants au détail, acheteurs finaux…

L’allure de cette trajectoire peut être comparée à celle d’une bouffée d’air que l’on inhale : un volume important d’oxygène passe par la bouche (l’usine) avant de se diviser à travers les bronches et les bronchioles pour finir par irriguer le réseau micro-capillaire des alvéoles pulmonaires (les chantiers).

Pratiquer le réemploi des matériaux, c’est en quelque sorte tenter de parcourir ce trajet dans l’autre sens, en partant des petites quantités vers les plus grosses. Si les poumons excellent à réaliser cette tâche lorsqu’il s’agit d’exhaler le gaz carbonique issu de l’activité métabolique, l’organisation industrielle, quant à elle, semble aujourd’hui incapable d’orchestrer ce type d’effort (7).

En pratique, beaucoup de professionnels du réemploi travaillent à rassembler des lots épars pour constituer des stocks plus conséquents. Les quantités ainsi constituées sont toutefois rarement comparables à ce qu’une grosse installation de production neuve est capable de mettre quotidiennement sur le marché.

Chez ce spécialiste de la brique de récupération, les briques sont triées et rassemblées par type de façon à constituer des stocks plus conséquents. Source : Opalis.eu

Géographie des modèles économiques

La massification industrielle possède sa propre géographie. Les coûts de production, et tout particulièrement ceux du travail, jouent un rôle important dans la compréhension des choix d’installation et des déplacements de l’activité industrielle. Aujourd’hui, une grande partie des processus de production reposent sur des chaînes d’approvisionnement et de distribution largement mondialisées.

À l’inverse, à ce jour, une grande partie des activités de réemploi continuent à prendre place dans des territoires géographiquement plus limités.

À titre indicatif, en France, près de 80% des entreprises spécialisées dans la récupération et la revente travaillent avec des matériaux qui circulent moins de 100 km entre le lieu de récupération et leur lieu de remise en œuvre (8).

Bien entendu, une frange du secteur de la récupération n’échappe pas à des formes de commerce à longue distance. Des antiquités architecturales sont exportées dans le monde entier, des flux de bois exotique récupérés dans le sud-est de l’Asie alimentent le marché européen et des Etats-Unis , des équipements techniques jugés obsolètes en Europe sont exportés vers des pays aux normes moins strictes, des tubes en acier de récupérés auprès du géant indien Tata sont importés aux Pays-Bas, etc.

Ces cas de figure constituent toutefois plutôt l’exception que la norme. De manière générale, le secteur de la récupération possède un ancrage territorial plutôt local. Cet aspect présente un intérêt certain dans une perspective plus large de relocalisation de l’activité économique : diminution des transports, interactions accrues entre acteurs d’un même territoire, meilleure résilience face aux pénuries d’approvisionnement, préservation d’une diversité de particularités locales, etc.

Quand la mécanisation prend les commandes

L’histoire de l’industrialisation s’appuie aussi en grande partie sur la mécanisation du travail. Dans une certaine perspective du rendement économique, les machines et les automates permettent de remplacer une main d’œuvre jugée trop coûteuse.

L’arrivée sur les chantiers de machines telles que les marteaux-piqueurs, les bulldozers ou encore les grues à grappins ont mis à mal les logiques de récupération. Jusqu’au début du 20e siècle, les bâtiments étaient démontés pièce par pièce par de vastes équipes de travailleurs.

Tout change avec la mécanisation des travaux de démolition.

D’une somme de matériaux potentiellement récupérables, les bâtiments voués à la démolition deviennent du gravat en puissance. Quelques charges d’explosif bien placées et le passage d’un bulldozer permettent désormais leur évacuation rapide (même si on revient aujourd’hui tout doucement de ces pratiques expéditives) (9).

Or les logiques de récupération et de réemploi ont besoin de mains beaucoup plus que de moteurs ! Et des mains « savantes » qui plus est (10), accompagnées d’une solide dose de savoir-faire et de connaissances fines sur les matériaux.

Avant de pouvoir être remis en œuvre, beaucoup de matériaux nécessitent des étapes de conditionnement faisant appel à des savoir-faire variés et complexes. Source : RotorDC

Des degrés divers de mécanisation

Cela ne veut pas dire que les logiques de réemploi, ni d’ailleurs l’artisanat en général, sont incompatibles avec un certain degré de mécanisation. Les mains savantes travaillent de concert avec des outils et les machines pour faciliter les gestes et le travail.

En pratique, lorsqu’on prend le temps de s’intéresser aux entreprises actives dans le réemploi, on rencontre divers procédés de reconditionnement reposant sur une mécanisation partielle de la chaîne d’actions.

C’est le cas par exemple pour la remise en état des radiateurs en acier ou en fonte telle que la proposent une dizaine de spécialistes en Europe du Nord-Ouest (11). Celles-ci impliquent des étapes de nettoyage, de remise en état et de vérification de la qualité des produits. Elles s’appuient sur des techniques éprouvées (décapage, sablage, remise en peinture…) mais aussi des dispositifs spécifiques (notamment un vérificateur d’étanchéité et de résistance à la pression).

Différentes étapes de la chaîne de remise en état des radiateurs en fonte. Source : Opalis.eu

On rencontre des procédés similaires pour d’autres matériaux comme les pavés de voirie, les planchers surélevés, les carreaux de carrelage, etc. Divers acteurs explorent actuellement la possibilité d’appliquer ces principes de mécanisation partielle pour d’autres filières (le nettoyage des équipements sanitaires et des dalles de moquettes, notamment).

Ligne tri des pavés de récupération. Source : Opalis.eu

Nettoyage par trempage des carreaux de carrelage en céramique. Source : RotorDC

Nettoyage par ponçage des dalles de plancher surélevé. Source : Bellastock

Dans quel contexte les procédés techniques sont-ils insérés ?

On le voit, le débat ne saurait être réduit à une question binaire du type « mécanisation ou pas mécanisation ». Il s’agit surtout de s’intéresser au contexte plus large dans lequel les procédés techniques viennent s’insérer (12).

À cet égard, un examen attentif du secteur du réemploi actuel permet de mettre en avant une série d’aspects inspirants.

Tout d’abord, on voit que les installations techniques utilisées par les récupérateurs professionnels présentent en général un certain degré de flexibilité et de résilience pour s’adapter à des situations variées.

Incidemment, le développement d’installations plus légères nécessite des investissements également plus légers et abordables que les méga-machines du capitalisme industriel. De là découle la possibilité de réduire les risques de dépendances à des investissements antérieurs (ce que les sociologues de la technique désignent par l’expression de path dependency) qui verrouillent aujourd’hui de nombreux systèmes et bloquent tant d’alternatives ô combien nécessaires (13).

Par ailleurs, la plupart des entreprises du secteur travaillent de façon indépendante et autonome, assumant une multitude de tâches (14) (comme de nombreux micro-entrepreneurs tous secteurs confondus). Il n’est pas rare d’y rencontrer des personnes plutôt satisfaites de leur travail et cherchant une forme d’équilibre économique plutôt qu’une perspective de développement pour le développement (15).

Tri des briques sur site via un convoyeur à bande mobile, réalisé dans le cadre d’un chantier d’insertion professionnelle. Source : Bellastock

Cultiver la diversité

Plus largement, on mesure à travers ces divers exemples combien le réemploi implique une prise en compte des caractères spécifiques et diversifiés – là où la massification repose par définition sur un principe de « suppression des caractères différenciés » (16).

Spécificité et diversité des lots de matériaux, bien sûr, mais aussi, par extension, de la façon de les appréhender et de les préparer au réemploi. Il s’agit donc aussi d’une diversité des savoir-faire, des compétences et des approches constructives.

Une telle prise en compte de la diversité ne concerne pas uniquement les acteurs qui assurent la récupération des matériaux. Elle touche aussi les concepteurs, qui peuvent induire des formes ultra-spécifiques de réemploi à travers leurs choix de conception (en imaginant des formes de réemploi sur mesure et contextuelles, en suggérant des changements d’usage, etc.).

Plus largement, on voit aussi que cet attachement aux spécificités permet potentiellement d’élargir la palette d’acteurs usuellement impliqués dans les processus de conception et de fabrication. Des acteurs non professionnels tels que des habitants ou des membres du tissu associatif local peuvent ainsi retrouver une part active dans ces dynamiques.

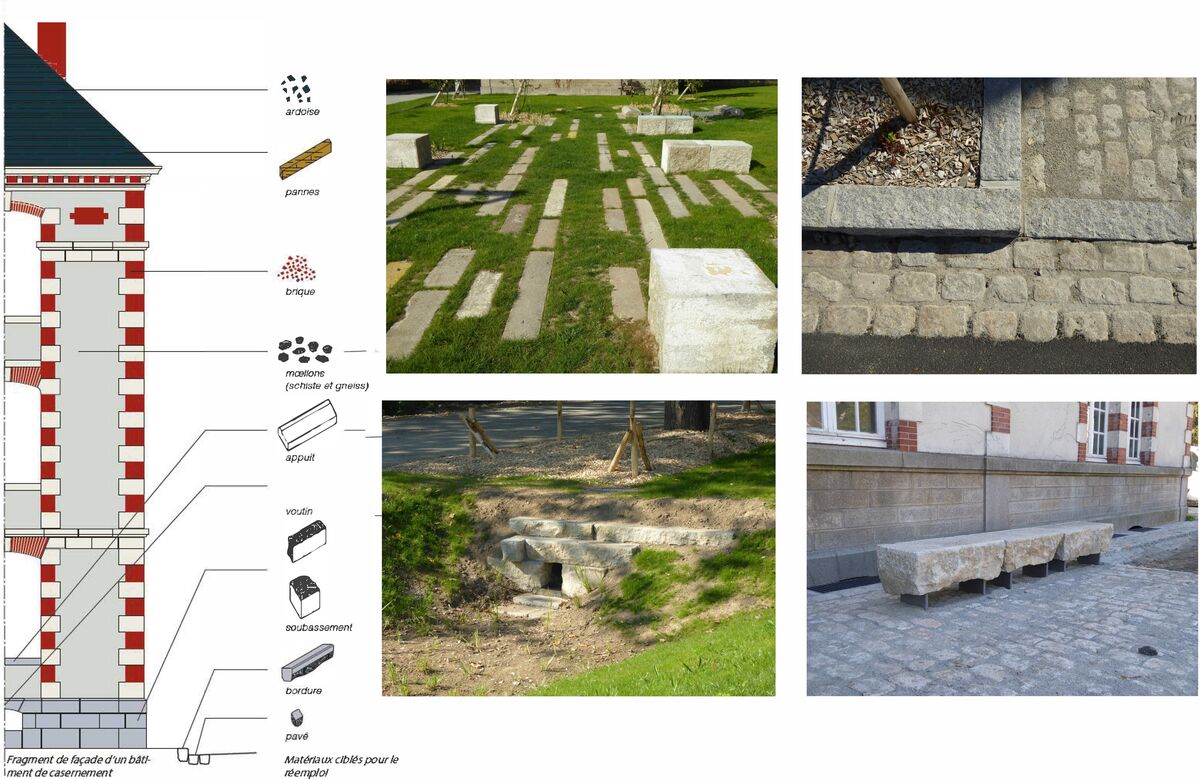

Lors de la démolition d’une caserne militaire, les concepteurs ont décidé de réemployer les éléments en pierre issus de la démolition pour l’aménagement d’un parc sur le même site. Ainsi, plus de 400 m3 de matériaux (blocs de pierre de taille, moellons, bordure en granit, ardoises concassées) ont été soigneusement démontés et réinstallés, moyennant quelques détournements d’usage bien choisis (cheminement piéton, mur de soutènement, rigole d’eau de pluie, mobilier urbain…), prolongeant l’histoire de l’ancienne caserne.

Source : Bellastock

Repenser les modèles économiques

Nous nous sommes attachés ici à exacerber le contraste entre la massification industrielle et les pratiques de réemploi. Faut-il en déduire que le réemploi est voué à rester une pratique de niche ? Doit-il abandonner l’idée que ses logiques puissent se généraliser ? Évidemment pas !

Ce que nous avons en revanche tenté d’indiquer, c’est l’importance de réfléchir de façon plus approfondie aux modèles sous-jacents derrière les termes mobilisés. Fondamentalement, une réflexion sur la généralisation des pratiques de réemploi devrait nous obliger à nous demander quelle(s) organisation(s) socio-économique(s) nous souhaitons privilégier.

Alors que la massification suggère un imaginaire induisant le développement rapide et profitable de quelques gros acteurs centralisés et lourdement équipés, les pistes de réflexion esquissées dans cet article nous amènent à imaginer des scénarios où la généralisation des pratiques de réemploi s’appuierait plutôt sur une prolifération et un renforcement des petites et moyennes entreprises locales aujourd’hui actives dans le domaine.

Article publié sur Construction21 France

consulter la source